経営者の仕事は「素晴らしい未来」を見せること

※2021年12月28日更新

こんにちは!アンカーマンの和田です。

突然ですが、あなたの会社に経営計画書はありますか?

「何を当たり前のことを…」と思われるかもしれませんが、「経営計画書は社長の頭の中にある」「新年度に作ってそのまま放置している」という会社も案外多いようです。心当たりはありませんか?

経営計画書は、中小企業の経営者が会社を一層成長させるために欠かせないツールです。

今日は、経営計画書の重要性についてお話したいと思います。

経営とはそもそも何か

経営の神様と言われたピータードラッガーは、こんな言葉を残しています。

「マネジメントとは人のことである」

つまり、「人間中心の経営を行う」ということです。

経営の中心にあるものは経済活動としての「お金」ではなく、人間の幸せです。経営者が心から人の幸せについて考え、人を活かす組織を実現しようとすると、経営の軸が定まります。そして、全てが正しい方向に回り始めるのです。

「人」に含まれるのは、従業員だけではありません。経営者自身もそうですし、お客様、パートナー企業など、事業に関わるすべての人を指します。

では、人はなぜ動くのでしょうか?

どうやったら人を動かせるのでしょうか?

もちろん、お金も重要な要素ですが、もう一つ、とても大事なことがあります。

経営者にとって最も重要な仕事とは?

人を動かすために経営者がやらなければならないこと。それは、事業に関わる人に対して「素晴らしい未来」を見せることです。

一つ、例を挙げましょう。

やきとりなどの缶詰やレトルトパウチ食品の製造販売を手掛ける株式会社ホテイフーズコーポレーションは、1933年に「三共商会」の名称でツナ・みかん缶詰製造を開始したことからその歴史が始まった老舗企業です。

経営改革を考え始めた頃は、自社ブランドの缶詰が非常に厳しい状況にあり、いかにして黒字体質に変えていくかがテーマだったといいます。

特に「ツナ缶」は競合他社が多く、比較的価格が安い海外商品も一定レベルに達していることから差別化が難しくなっていました。しかし、自社工場を持っていたこともあり、売って赤字になる商品でも「数量を稼げば改善するのではないか」 と期待して売り続けてきたといいます。

また、取引先には「他社さんと同程度の価格でないと買えない」と言われ、営業経費を稼ぐため数に頼らざるを得ない面がありました。

経営改革で掲げた目標は、「赤字を改善し100万円利益を出す」でした。

ツナ缶の生産を半分にし、他の商品に力を入れることで売り上げをキープする方針に舵を切りました。「売り上げを作るために売る」ことと、数で成績を評価することをやめ、生産コストよりも安い売価を提示された時には「他の商品でがんばります」とお断りする。

業界全体が厳しい時期でしたが、「こんなことを続けてはいけない」と考えメスをいれました。この過程で「ごめんなさい」が言える営業に変わったといいます。

結果はツナ缶販売を4割程減らし、強みのある商品を増やすことで億単位の赤字改善を達成することができました。

どうでしょうか?

「とにかく数を売る」という目標から、現状を客観的に分析し、「赤字を改善し100万円利益を出す」という先を見据えた具体的な目標にシフトした結果、これだけの差が出たのです。

未来のイメージがないところに経営はなく、繁栄もありません。優れた企業は必ず優れた未来像を持っています。言い換えれば、経営者の仕事は「未来を描くこと」というわけです。

そして、未来像をしっかりと具体化・言語化し、数字に表したものが経営計画書なのです。

経営計画書が重要な理由

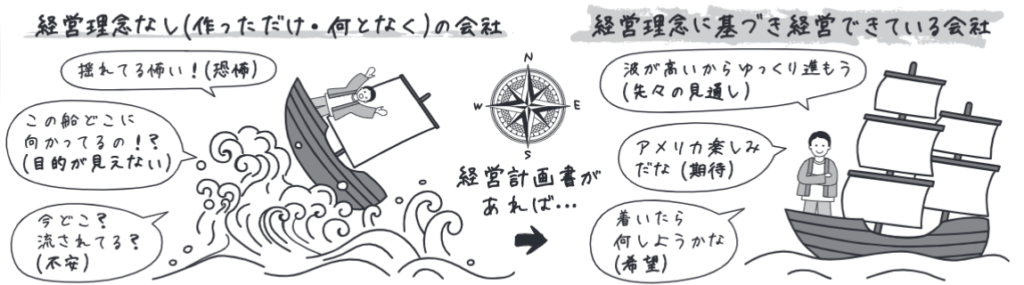

経営計画書は、会社にとって最も大切な経営理念の実現や、経営理念を実践するための戦略や目標をわかりやすく示したものです。

「何となく経営理念を持ち、何となく今年の会社の目標を立てている」

こんな会社は、「何となく経営をしている」という状態です。

多くの会社が行っている経営を航海に例えると、目標地点がとても曖昧で、風や波に任せて勝手に船が進んでいるような状況です。どうでしょうか?とても怖くないですか?

ちなみに、経営理念を重視し、経営理念に基づいて経営ができている会社は、90%以上が業界平均以上に成長し、利益を生み出しているというデータがあります。

参考:ハーバード・ビジネス・レビュー 2020年7月号

経営者の仕事は、未来を描くことです。「未来」とは、経営理念の実現や、そのための具体的な戦略や目標を決めること。優れた会社は必ず優れた未来像を持っています。

経営理念を実際にツール=「羅針盤」として活かしながら経営をしていけば、必ず会社の業績が変わります。

経営計画書の作成は、素晴らしい未来である経営理念と、「現在のわが社」の間を埋めるための作業でもあります。

3~5年後にあるべき姿をデザインしていくことが中期経営計画であり、「そのために今、何をしなければならないか?」を決定するのが経営計画書の真の役割といえるでしょう。

良い経営計画書を作成するには?

手始めに90分、時間をとってください。経営会議を開きましょう。

なぜ会議を開くのか?

それは、キーマンが相互に共通認識を持つためです。

もしかしたら、あなたの描いている「素晴らしい未来」と、他の経営陣が描いている「素晴らしい未来」は異なるかもしれません。

同じ船に乗り合わせていながら、船長と航海士が指示した方向が違うとしたら…

機関長が「燃料の補給ができる場所を経由して向かいたい」と言い始めたら...

操舵手はどの方角に舵を切ればいいのでしょうか?

そんなことが起きないために、もしくは今、すでに困っているかもしれない操舵手のために経営会議を開いて、相互の認識を整えましょう。

しかし、「ただ会議を開けばいい」というわけではありません。

経営計画書の策定に必要なのは、公平で平等で活発な会議です。

- 誰かが一方的に話す会議

- 単なる部門報告にすぎない会議

- 煮詰まって誰も発言しなくなる会議

- 権力や上下関係によって意思決定がされる会議

もし、あなたの会社で開かれている会議が上記にあてはまるようであれば、その会議は意味を為さないのです。

会社の素晴らしい未来のための経営会議を開くときには、公平で、平等で、活発な会議を進行するための伴走者が不可欠です。

伴走者と一緒に経営会議を開催し、結果を出している企業をご紹介します。山口県周南市で日本酒の製造・販売を手掛ける株式会社はつもみぢさんです。

はつもみぢさんは、「今後の100年をどうしていくかを自分たちで考えたい」と思ったことをきっかけに経営会議に興味を持ち、素晴らしい未来を描くことで会社を大きく発展させています。

経営会議に興味を持たれた方は、以下のリンクを覗いてみてください。

私たちアンカーマンは、実際に取引先酒販店を増やした方法や利益率を改善させた方法など、全国160蔵以上の豊富な成功事例やノウハウを持参して、御社の経営会議に伴走します。

疑問や質問は、以下の問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。